家紡設計 個性應融于審美共性之中

編者按:

如果要問,在家紡設計中我們缺乏的是共性還是個性?相信許多設計會認為我們的個性不足,從企業到產品設計師都在為怎樣打造個性化的產品和品牌而困惑。

與此觀點相反的,我們在與一些專家的交流中發現,他們普遍認為我們目前的設計現狀不是個性不足,而是對共性的把握不足。共性與個性之變若搞不清楚,家紡設計就會失去方向感。為此,我們邀請專家對此問題進行分析。

濟南美術設計學校校長徐行健認為,個性應融于審美共性之中;清華大學美術學院染服系副主任賈京生認為,共性,個性只能和諧共生形成美的整體,才能和諧共鳴構成美的意境;浙江雙燈家紡設計師吳建新認為,“共性”是個性的第一學堂;陳凱藝術原創工作室設計師呂紅彥認為,設計的個性融入品牌的共性,品牌的共性彰顯設計的個性……聽聽“個家所言”,希望那些將個性無限夸大話,認為“只有個人風格的不同,沒有水平的高低”的設計人員應該重新審視和反思自己。也希望我們的內容能引起您的共鳴,或提出您不同的觀點,與大家共同商榷。

個性應融于審美共性之中

文/濟南美術設計學院 校長 徐行健

近幾年在各媒體,特別是在設計界,出現較多的就是對“個性化”的宣揚,由于未能及時的跟上科學的、全面的分析和相應的正確理論的闡述,致使很多人片面地理解“個性化”,導致了一些錯誤的傾向,產生了誤區,其表現如下:

有些設計師,只提個性化設計,只滿足于個性的發揮,而不顧家紡產品設計的社會功能、消費者的喜好、市場的需求而閉門造車,固步自封;不愿學習繼承國內外家紡設計的寶貴經驗和新鮮事物,一味以個性化自慰,打著個性化的旗幟,掩蓋設計水平的低下;個性化成了某些設計師主觀任意性的借口,不動腦子、隨心所欲地設計出一些垃圾。在個性化的誤導下,一些設計人員把“信手涂鴉”和從電腦圖庫里胡亂拼湊的東西,視為“創新”和“突破”,對企業造成浪費,讓消費者嗤之以鼻,大大削弱了家紡產品應該具有的獨特審美品質和美育作用。諸如此類,不勝枚舉。因此,我想與業界同行探討一下這個問題。

正確理解個性化

藝術設計的活動,當然是獨立的實踐。個性就是為某一事物所獨有的性質,是一事物區別于另一事物的特殊東西,在這里我所講的設計個性,是指設計師的生活經歷和生活經驗,世界觀、審美觀、修養和個人與生俱來的個性基因在設計中體現出來的個性。

設計的個性化體現.盡管是設計者個人獨特創造的表現,但它決不是遠離古今中外的藝術設計傳統和經驗的封閉情況下,憑設計者的“天才”、“個性”而生成的。特別是在今天,面臨世界經濟,文化藝術大交流和融合的時代。任何一個設計者不擺脫閉關自守,封閉的狀態,大膽地借鑒和吸收世界現代各國的藝術設計精華,使之融化到自己的設計創作中,是不可能取得獨創性成就的。所以個性化、獨創性、與眾不同的設計,要求我們不僅要繼承我國藝術設計傳統,而且還應當把它置于藝術設計的世界意識的基礎上。

從目前我國家紡設計人員的實際情況分析來看,我們經常提倡設計師的是個性化,獨特性,與眾不同等等,這些方面強調的比較多。其實個性人人都有,只要大膽發揮就行了。但個性是相對的,有條件的,共性是絕對的。它不是簡單地“隨心所欲”和“主觀隨意”的宣泄個人的情感。而實際上,我們最欠缺的還是對審美共性的把握,這應該是我們要認真學習、研究、思考、分析的。

什么是審美共性?

“共性”是為所有的事物或某一類事物所共有的性質,是普遍的東西。審美共性是指人們由于具有某些相同的審美觀點。審美標準,審美能力而對同一審美對象所產生的某些相同的審美感受。一般來講每個設計師都有個性,每個人的作品都多少帶有獨特性,但為什么有的成功,有的失敗?事實證明當個性融于審美共性之中時,才會成功。如我國的文學作品《紅樓夢》、小提琴協奏曲《梁祝》、但丁的《神曲》、貝多芬的《命運》等等在世界上的成功,正是由于這些作品都具有世界人民的審美共性,才成功地成為世界性的經典作品。

為什么“卓別林”和“豆子先生”能成為世界性的喜劇大師,而“趙本山”只能在中國北方深受喜愛,就是因為前者以肢體、表情、動作,這種讓不同語言的民族都能看懂的表現形式來打動觀眾。而后者是以地方語言為主要的表現形式,必然受到了地域的限制。

成功的作品,它必然蘊涵著審美共性。如梵高的作品是獨特的,有強烈的個性,但他那漂亮的色彩,果斷有力的筆觸,濃厚的形式美感,強烈的激情等,都是世界上所有國家的人民所共同喜愛的,因此他最終成為世界性大畫家。

每個人的審美經驗不一樣,審美態度不一樣,會產生不同的審美欣賞力。但是人與人之間,都會有審美共性或共同的美感。好的設計師會善于捕捉這種共性,尋找到與消費者溝通的美感連接的橋梁。許多暢銷的受歡迎的家紡產品就足以說明這一點。

共性的存在大于個性,因為人人都有七情六欲,都共同生活在地球上,享受同一片藍天,同一個太陽和月亮……都享受大同小異的文化背景。人們在居住、飲食等方面的追求正在日益大同。如居住的冬暖夏涼,充足的光線,和諧舒適,干凈等等。孟子從人性善的觀點出發,提出了人們對美的鑒賞中,美感的共性的問題。《告子上》說:“口之于味也,有同耆焉;耳之于聲也,有同聽焉;目之于色也,有同美焉。”古人都已經看到了人類的這種審美的共性。

共性與個性的關系是辨證統一的,世界上每個事物都包含著共性和個性,在共同和個性的關系中,共性是絕對的,個性是相對的,只有把共性和個性有機結合起來,才是正確的。

審美共性既表現于同一時代、民族、地域、階層的人們之間,又表現于不同時代、民族、階層的人們之間;既表現于對自然美、形式美的美感,又表現于對社會美、藝術內容美的美感;而在對自然美、物質產品的美,以及藝術形式美等不具鮮明強烈社會內容的審美對象的審美評價中,表現得尤為顯著和普遍。我們的家紡產品就是要比一般藝術品更加強調突出審美共性。

魯迅說過:“一切美術之本質,皆在使觀聽之人,為之興感怡悅。”做為實用美術的家紡產品設計,不更應該做到這一點嗎?古代儒家的“與民同樂”思想,更是明確的告訴我們,產品設計如果不具備審美共性,就不可能“與民同樂”,而只會使自己的設計進入冷宮,還談什么個性呢。

為什么必須具備審美共性?

家紡產品既然是產品,占領市場、適銷對路,滿足日益發展著的國內外人民生活的需要,應該是首位的。設計師應樹立市場經濟意識,而個性化的過分強調,卻淡化了設計師本應最為重視研究追求的最終目的——市場。任何一個企業,都想使自己的產品有最可能廣的市場,最大的效益,這是無庸質疑的。在追求這樣的目標中,設計者就必須把自己的個性融于審美共性當中,使自己設計的產品能夠盡可能廣的適應市場,讓消費者認同,達到有效生產。

美國一個著名的電影導演曾說過:“如果我的電影不被廣大觀眾所喜歡,不是觀眾水平低,而是我沒有找到和觀眾溝通的橋梁,是我的水平低。”這樣的思想境界,不是令我們總是埋怨“審稿的水平低,消費者審美水平低的一些設計人員汗顏嗎?”張藝謀在談到他的電影《英雄》、《十面埋伏》說過:“這兩部電影并不是我內心真正想拍的影片,但是市場需要,能吸引觀眾。”他又說“在今天激烈競爭的電影舞臺上,應該最大限度地吸引觀眾,坐到電影院,這個最重要。不然連觀眾都沒有了,就算有一本厚厚的哲學書放到那里,也只是孤芳自賞。”看看國內外成功電影人的觀點,還不足以令我們醒悟嗎?我們的家紡設計師從某種利益上說就是要“急功近利”,要讓產品的設計以最快的方式進入市場,最大程度的吸引消費者變欲望為行動,這才是我們的追求。一個戰士的風采體現在戰場上,一個設計師的水平體現在市場上。

家紡產品不同于純藝術品,它在以產品為本的前提下,兼具美育的作用,因此它有很重要的社會功用。一個家庭可以不掛畫,而不能沒有家紡產品。家紡產品的審美教育無可比擬,它讓人們在使用產品的過程中,以潛移默化的形式普及、提高人們的審美修養,可謂:“隨風潛入夜.潤物細無聲。”

恩格斯曾這樣描述,文學作品給勞動者帶來的審美享受:“使一個勞動者做完艱苦的日間勞動,在晚上拖著疲乏的身子回來的時候得到快樂、振奮和慰籍,使他忘卻自己的勞累……”因此、要讓美進入千萬家。產品設計必須具有很廣的審美共性,才能達到這個目的,這也是設計師的天職。

任何一個公司和企業都想使自己的產品成為名牌,但它必須有有大量的消費群體和廣闊的市場為基礎和條件,才能稱得上名牌。如果說過去的手工時代,還能以較少的產量獲取微利的話,那么在今天高速織機、高速印花機,動一下就要上百條,上千條的情況下,只強調個性化,就不可能獲得大批量的定單,更談不到效益。產品要成為名牌,就必須具有審美共性。使產品的設計具有審美共性,也是產品要走向世界的需要。要使產品具有世界性,如果只有所謂的“個性化”和“民族性”,就不可能進入世界市場。如現在的西服、牛仔褲受到全世界各個國家、各個民族、各個階層的人民喜愛,就是因為它具有現代人類最大的審美共性,才成為真正世界性的產品。

如何審美共性?

要做到具有審美共性,首先應使我們的家紡設計具有審美共鳴的效果。審美共鳴來自兩方面的“移情力”:一方面是設計者的“情”,將自我情感、愛的體驗等移入作品;一方面是作品對于消費者產生“移他情”的魅力,人們共有的情感被喚醒。如小提琴協奏曲《梁祝》那優美的旋律,誰聽了都為之動情。這就是人類相通的情感、美感被喚起,作曲家與聽眾心心相通。周杰倫獨特的個性演唱和極具魅力的嗓音。加上那種半睡半醒的庸懶、閑散、松弛的風格,恰好適應了當今的審美情趣,引起人們的共鳴而大受歡迎。每個歌手都有個性,有些、也許比周杰倫唱得還好,但如果不適應今天觀眾的情趣,其個性再強也白搭。家紡產品的設計,同樣也要引起消費者的共鳴。

產品設計的成功,有的以色彩取勝,有的以形態動人……但最終是以“有意味的形式”的形式美,為美的最高境界的。形式美包含著和諧、對比、節奏、變化、統一等各種美的元素。形式美是所有美的元素有機結合而形成的美感,難怪畫家吳冠中說:“沒有形式美的筆墨等于零。”張藝謀說:“我拍的武打影片主要的是它的表現形式,漂亮的畫面,華麗的動作和美倫美奐的色彩,是這些形式吸引了觀眾,所以這個東西‘成也蕭何,敗也蕭何’,我拍電影主要想的是形式。”藝術形式美具有普遍的審美共性,因為它適應著人類共同的心理結構,它美的規律是人類在藝術實踐中共同發現、認識和運用的。所以任何一個時代、民族、階層的藝術創作,如果其作品符合形式美的規律,它就可能具有最大的審美共性。形式美是科學的,是可分析的,是可以解構的,也是在世界藝術實踐中最基本的常識。但在部分設計人員中,對形式美的無知行動卻是驚人的。

追求時尚是尋求審美共性的最佳途徑,因為時尚是人類行為的一種文化模式,通俗一點講就是今天的人們所崇尚的事物。追求時尚是人類比較普遍的審美欲望,在人類歷史上,任何藝術、商品,始終是隨著時代發展的。馬克思說:“任何真正的哲學都是自己時代精神的精華。”時尚就是時代精神在生活中的反映。

流行趨勢,流行色的研究和發布,說到底就是尋求今天或明天人們所崇尚的共性美的東西。所謂流行色就是研究某個時期內所流行的帶有傾向性的色彩。是人們社會心理、審美情趣、使用功能等帶有普遍需求的事物。而流行趨勢則包括色彩、款式、材料等,也是研究追逐、預測下段時期消費者的需求傾向。總之,研究流行色和流行趨勢就是尋找審美共性,讓我們“有的放矢”的去設計,達到有效生產,獲得最大效益。如果不是這樣,那么流行趨勢、流行色的研究就毫無意義了。

在中國傳統文化中,對藝術作品有一個要求叫“雅俗共賞”,意思就是讓文人學士,一般大眾都能欣賞,這是對審美共性一個最精辟、最生動的解釋。畫家吳冠中希望他的作品能夠做到“專家點評,群眾歡迎”,更是對“審美共性”做了非常通俗和明確的說明。

讓個性化融于審美共性之中,是家紡設計師走向設計自覺,進入審美殿堂,獲得設計價值的必由之路。而真正做到這一點,意味著設計師文化底蘊——綜合素質的提高,意味著設計師基本功——專業素質的提高。

隨時隨地看,還可以轉發到朋友圈哦。

熱點資訊

熱點圖文

“玉娜”--來自“雪都”阿爾泰的駝絨家紡品牌

...

明遠創意生活:亮相首屆“中華織造大會”傳遞東方自然美學

2022年12月30日,首屆“中華織造大會”通過多角度、深層次探討新時代中國紡織行業發展的新思路、新舉措,堅持創造性轉化...

“華彩重現”--夏爾小鎮2023春夏新品發布會云上舉行

12月19日下午,夏爾小鎮(Cieltown)2023年春夏新品發布會在其抖音號舉辦,由夏爾家紡產品總監朱玉玲、設計師李...

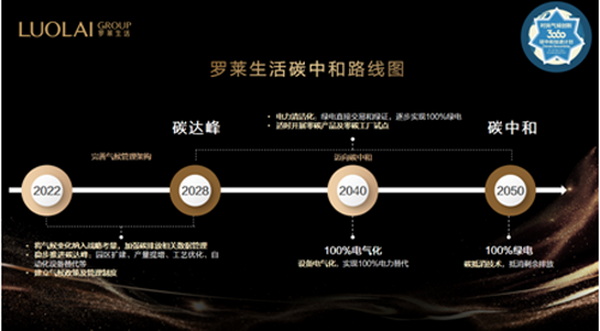

羅萊生活發布碳中和愿景,以綠色引領家紡行業可持續發展

8月1日,羅萊生活發布企業碳中和路線圖,力爭在2028年實現碳達峰,2050年實現碳中和。氣候變化是當今世界面臨的重大挑...

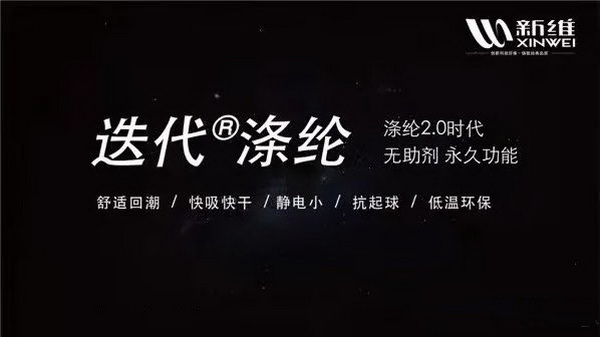

杜絕雙標,公平競爭,成分標注“迭代®滌綸”是維護纖維正常競爭的公平權利

改革開放以來,國外產品陸續進入中國市場,當時他們絕大多數產品質量優秀、技術領先,很多產品無論成分、還是品類,在國內市場還...

浙公網安備33010602010414號

浙公網安備33010602010414號